Bentornati su Giochi Sacri, la newsletter che vi racconta Gaming and Religion. Oggi torniamo a parlare dei videogiochi come strumento educativo, in questo caso nelle scuole. Di questo tema ne abbiamo discusso in un video sul canale Youtube di Francesco Toniolo, proponendo alcuni consigli per utilizzare i videogiochi nell’ora di religione. Di recente ho svolto alcuni laboratori scolastici usando i videogiochi, e "sui videogiochi”. Un’esperienza davvero stimolante che volevo condividere con voi.

Pronti, via!

Tutto è iniziato qualche tempo fa, quando ho ricevuto la richiesta da parte di un docente di Religione ed Educazione civica in una scuola vicino Pisa, che cercava qualcuno specializzato in studi per la Pace che potesse svolgere un paio di incontri nelle sue classi in tema di Pace e di gestione dei conflitti. Abbiamo ragionato insieme su come poter trovare una sorta di mix tra trattare determinati temi sociali importanti, ma anche qualcosa che i ragazzi potessero sentire loro vicino e quindi agevolare il dialogo con una metodologia di lavoro a loro famigliare. Io ho proposto, un po’ per caso a dire il vero, lo strumento videoludico per trattare quel tipo di tematiche, e visto l’entusiasmo per la mia idea abbiamo iniziato a lavorare in quella direzione.

L’idea era a utilizzare non solo i videogiochi come uno strumento didattico, ma dato che il gaming è parte del mondo mondo digitale con cui i ragazzi vivono, dai social al multiplayer online, promuovere un uso consapevole. Quindi entrare in relazione con i ragazzi cercando di fargli vedere come si possono trattare determinati temi anche universali e che chiave di lettura dava il videogioco di queste. Non si trattava solo di parlare di Pace in senso astratto, ma portare la prospettiva degli Studi per la Pace (Peace Studies) quindi scendere nel concreto e ragionare per arrivare a quello che si chiama costruzione della Pace, e lavorare sulla gestione dei conflitti, che è un tema particolarmente rilevante per i giovani e per gli adolescenti. Un argomento che è naturalmente collegato a quello dei conflitti è quello della violenza, così tanto rappresentata all’interno dei videogiochi e vista spesso come fattore problematico, e che però fa da specchio a quello reale, non è che solo i videogiochi siano violenti in quanto tali.

Per questi laboratori abbiamo provato a iniziare un paio di incontri con delle classi di prima a seconda superiore, facendo una sorta di “progetto pilota” per lavorare su alcuni argomenti con loro e cercare di capire, a seconda dei loro feedback, su cosa fosse bene indirizzare l’azione, e magari costruire una proposta che potesse essere poi proseguita nel tempo per quei ragazzi. Così il primo laboratorio ha preso il via, ed è iniziata la mia solita “ansietta” di quando devo fare una conferenza o devo parlare in pubblico, perché è sempre emozionante, anche avendo esperienza, l’impatto con un pubblico cui devi dire qualcosa e con cui cerchi di instaurare un rapporto.

Il laboratorio è partito parlando di videogiochi e pace, che relazione c'è chiedendo loro che cosa significasse per loro la Pace. Sono venute fuori diverse risposte, e non solo l'assenza di guerra, ma qualcosa di più ampio legato al modo in cui si possono gestire e trasformare i conflitti. Molti dei ragazzi hanno fatto esempi di videogiochi in cui sono rappresentati i conflitti più o meno grandi, dalle guerre di Call of Duty, alle dispute personali tra divinità di God of War,e molte altre. È stato molto interessante notare come i videogiochi a cui moltissimi dei ragazzi erano abituati costituivano per loro una chiave di lettura dei conflitti presenti nella vita di tutti. Non è solo una questione di conoscere un certo videogioco, ma la diffusione di questo medium ormai è tale per cui, guidandoli, si riusciva piuttosto facilmente a fare una lettura videoludica del tema dei conflitti, grandi e piccoli, guerra e la pace, associandoli a determinati videogiochi.

Poi ho pensato di sentire che cosa avevano da dire loro su determinati conflitti e la gestione dei conflitti nel multiplayer online, e abbiamo un po' riso sul fatto che spesso, quando si gioca online, si utilizza un certo linguaggio e ci si lascia andare un po’ (chi ha giocato a dei multiplayer online sa di cosa parlo). Discussioni a parte, ho chiesto loro se gli capitasse di conoscere nuove persone tramite il multiplayer online, che relazioni, che interazioni avessero con queste persone, ed è venuto fuori che la diversità e il confronto negli ambienti virtuali ha permesso un po' ai giovani di andare oltre le diversità, andare oltre le diversità anche culturali, religiose o di provenienza.

Uno di loro mi ha proprio detto “Prof, ma basta che giochiamo insieme, a quel punto non c'è bisogno, non facciamo caso a chi c'è dall'altra parte, è un compagno di squadra, l'importante è vincere la partita di Fortnite".

E’ una prospettiva interessante che ha aperto a riflessioni potenzialmente più profonde su questa apertura, su questa neutralità. Si potrebbe ragionare molto se sia reale quanto vi sia di superficiale, ma dato che sono esperienze ripetute, questo tipo di interazione consente di quanto meno fare esperienza di un approccio all'Altro che non è incentrato su quello che è, quello come la pensa, quello che feste fa, quello da dove viene. Quella persona è in quel momento un nostro compagno di squadra, può anche essere avversario, che come giocatore e persona rispetto e interagisco con lui senza concentrarmi su una o l’altra “diversità” e senza vederla come un elemento negativo.

Parlando sempre di violenza rappresentata nei videogiochi, è stato interessante quando è venuto fuori il discorso di titoli dove dove c 'è una certa violenza anche esplicita, come i picchiaduro alla Tekken o God of War, o Grand Theft Auto. Proprio parlando di GTA, interrogati su questo, molti loro rispondevano, una cosa che non è scontata, “Prof, ma mica è la realtà questa, questo è virtuale, non è che se in GTA rubo le macchine poi vado a fare il criminale e gli altri. Un conto è il gioco, un conto è la realtà”.

Quella consapevolezza mi ha emozionato, e con quale sicurezza la esprimeva, come se fosse scontato. Avrei voluto dirgli (anzi, l’ho fatto!) che spesso i pregiudizi sui videogiochi insistono proprio sul fatto che distoglierebbero dalla realtà. A me invece è sembrato che questi ragazzi, alcuni più gamer altri meno, avessero ben chiaro cosa è il mondo digitale e cosa lo distingue dalla realtà.

📲Giochi Sacri è anche su Instagram, segui la pagina per i contenuti extra!

Su questo doppio piano, rappresentare la realtà - prendere dalla realtà digital che si è sviluppato il laboratorio e abbiamo lavorato su come alcuni videogiochi, guardandoli con attenzione, ci facessero guardare il mondo sotto quella lente digitale e quindi anche i ragazzi stessi hanno fatto esempi dove nei videogiochi si vedono segni di cultura e religioni del mondo, si aprono finestre sui mondi esterni. Il Giappone, per esempio, su cui ho fatto qualche esempio, come gli elementi giapponesi, culturali, religiosi, nei vari capitoli di Zelda, e ha catalizzato la loro attenzione.

Di Zelda e tradizioni giapponesi ho scritto in questo libro qui

Lo scopo era fargli notare, come avevamo visto all'inizio del laboratorio, che questo tipo di riferimenti culturali e religiosi nei videogiochi sono parte di noi, riproducono la nostra realtà. Ognuno ha la sua identità, che si compone in molti modi diversi, nessuno è riducibile a un singolo aspetto di sé, perché le identità sono complesse. Possiamo ritrovare questi frammenti di identità anche nel modo in cui i videogiochi vengono fatti. e questo ci permette di conoscere meglio aspetti che compongono l'identità di altre persone vicino a noi.. Sperimentando questo approccio, che non si oppone necessariamente all'Altro e alle diversità, questo contribuisce all’educazione alla Pace e a costruire una società dove siamo un po’ più pacifici.

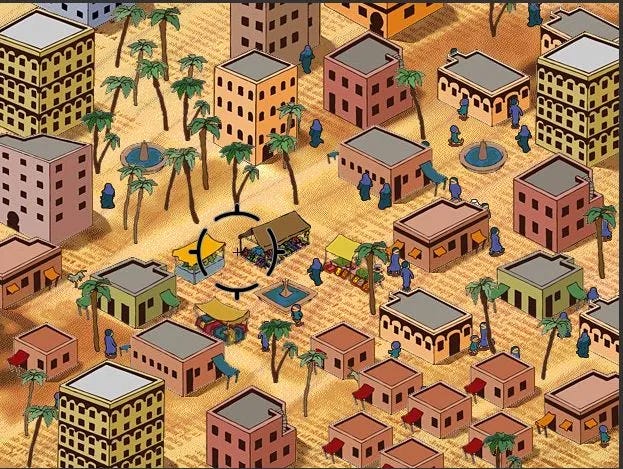

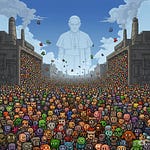

Alla fine del laboratorio abbiamo giocato a September Twelve, un gioco che devo per cui devo ringraziare il caro Francesco Toniolo che me lo ha fatto scoprire. Si tratta di un gioco molto semplice ma molto affascinante per i suoi messaggi.

L'autore intendeva mostrare la sua personale visione sulla gestione della cosiddetta guerra al terrorismo, e ci mettere in panni di un di un operatore di un drone o di un lanciamissili, che deve colpire dei terroristi in un mercato affollato. Il punto è che ogni missile viene indirizzato dal giocatore su un obiettivo, ma quasi mai lo centra, perché il gioco è pensato così. I terroristi vengono colpiti dai missili, ma ci sono praticamente sempre dei danni collaterali, dei civili vengono colpiti e dei palazzi crollano. Le vittime civili che generano gli attacchi determinano poi che altri civili si trasformano in terroristi, in un circolo vizioso di violenza. Abbiamo giocato insieme con i ragazzi a questo gioco e sin dalle prime battute abbiamo discusso su questo problema. Un certo punto, uno di loro, osservando gli altri giocare,ha detto

Ma questo video gioco allora ci vuol dire che la violenza genera solo altra violenza

Ottimo! E così e abbiamo parlato del fatto che il gioco prevede che non si può vincere, o meglio per vincere bisogna non giocare, non usare la violenza.

Se tu colpisci i nemici altre persone diventano dei terroristi e il ciclo della violenza si ripete. L'obiettivo del gioco non era vincere con le armi, ma capire che cosa volesse comunicare.

I videogiochi possono essere una finestra su altri mondi e modi di pensare e di vivere. Possono anche essere degli strumenti per capire la complessità di un mondo in cui non è sempre possibile distinguere in buoni o cattivi. Nello studio dei conflitti, quelli grandi e complessi, quelli tra due persone che dibattono su una cosa, spesso è difficile distinguere tra chi ha completamente ragione o chi ha completamente torto. I videogiochi ci permettono di sperimentare in modo sano se ben utilizzato e che evita una violenza reale, come le possibili strategie per affrontare un conflitto e quindi ragionare insieme sul su come si può educare alla pace alla gestione non violenta dei conflitti sociali.

📧 Newsletter da leggere e seguire

❗Come sempre vi consiglio gli ultimi post delle newsletter dei miei compagni di network di newsletter a tema religione: Lucandrea Massaro (Sacro e Profano) Ilaria Biano (The God Gap) e Elisa Belotti (Senza Mulini)

Share this post