Bentornati su Giochi Sacri, la newsletter che racconta il mondo del Gaming and Religion. Come ricordato nell’ultimo post, dopo oggi ci prendiamo una pausa e riprendiamo con le pubblicazioni della newsletter - e del podcast - dal 8 di gennaio. Ne approfitterò per programmare le prossime uscite e produrre contenuti, anche grazie ai vostri sempre preziosi feedback. Sono sempre disponibile a chiacchierare con voi sui social e via mail, naturalmente.

Un po’ in ritardo, scusatemi per l’invio diverso dal giorno consueto (è un periodo intenso, come credo per molti), ma ci tenevo molto all’argomento di questo post e non volevo rinviare oltre.

Nonostante il rapporto stretto dei videogiochi con i principi religiosi di pace e dialogo tra le persone, anche l’uso della violenza e persino la guerra sono spesso protagoniste dell’immaginario videoludico. Vediamo allora come i videogiochi, anche quelli che rappresentano la guerra, in qualche modo possono contribuire ai processi di costruzione della Pace.

Pronti? Via!

Guerra e videogiochi

I videogiochi di guerra hanno sempre occupato un posto centrale nell'immaginario videoludico. Non solo i classici Call of Duty o Battlefield, ma anche titoli meno noti e più datati come Hidden and Dangerous o Commandos. Il legame tra gaming e guerra non è solo legato ai videogiochi commerciali destinati al grande pubblico, ma anche gli apparati militari degli Stati utilizzano il videogioco per simulare scenari di guerra, prendere decisioni strategiche e addestrare i soldati, come scritto dal buon Emilio Cozzi qui (a proposito, vi consiglio di ascoltare il suo podcast Videogame - Molto di più in gioco).

Per questo la tentazione di ridurre il videogioco a una semplice “esaltazione” della guerra è sempre dietro l’angolo. In realtà, rappresentare la guerra, e quindi l’uso della violenza o comunque una situazione di conflitto, nei videogiochi è un mezzo narrativo e di game design, che serve a costruire storie coinvolgenti e plausibili per i giocatori.

Questo non vuol dire che un conflitto debba essere sempre risolto con l’uso della violenza e delle maniere forti. Anche se siamo abituati a usare la parola conflitti con riferimento a eventi come l’invasione russa dell’Ucraina (“il conflitto russo-ucraino), in realtà i Peace Studies (gli studi per la Pace) ci dicono che la guerra non è un vero e proprio conflitto, ma una situazione in cui si è andati oltre la gestione del conflitto. La guerra è la decisione di utilizzare la violenza per risolvere i problemi, dove allora non conta più gestire il conflitto, ma annientare l’avversario.

Allo stesso modo in molti videogiochi la guerra o l’uso della violenza sono parte imprescindibile del gameplay, ma non è sempre così. Per esempio, nei GdR come la saga di Baldur’s Gate, la scelta su cosa rispondere a certi personaggi può contribuire a risolvere un conflitto senza combattere.

In effetti, proprio riguardo alla guerra esistono addirittura videogiochi che vanno oltre la rappresentazione bellica uno scontro armato in cui il giocatore interpreta un combattente, ma mostrano invece le conseguenze devastanti dei conflitti dal punto di vista dei civili.

Narrazioni alternative: Hollow Home e This War of Mine

This War of Mine, sviluppato da 11 bit studios, esplora il conflitto dal punto di vista dei civili intrappolati in una città assediata. Le scelte difficili richieste ai giocatori – come razionare risorse o decidere chi aiutare – mettono in discussione le tradizionali dinamiche di vittoria e sconfitta, evidenziando invece la complessità morale e le ambiguità della sopravvivenza.

Più di recente c’è Hollow Home, sviluppato da Twigames, che invita i giocatori a mettersi nei panni delle vittime, proprio come farebbe un esperto di Peace Studies, offrendo una prospettiva umana e vulnerabile sulla guerra. Su questo titolo ha scritto di recente Giulia Martino su FinalRound in un’intervista agli sviluppatori del gioco. Ambientato durante l'invasione russa in Ucraina, la narrazione di Hollow Home si focalizza sulla vulnerabilità umana e sulle difficoltà quotidiane, spingendo il giocatore a riflettere non solo sulla guerra, ma sulle persone che ne subiscono le conseguenze. Questo approccio è perfettamente in linea con l’impostazione degli studi per la Pace che enfatizzano l'importanza di comprendere le esperienze delle vittime e su come cambiare il punto di vista aiuti a comprendere meglio le dinamiche interne ai conflitti.

Questo tipo di narrazione si distanzia dai paradigmi tradizionali degli sparatutto, in cui il giocatore interpreta i panni di uno dei protagonisti dei conflitti armato. Hollow Home spinge invece a mettersi nei panni dell’altro, evidenziando la complessità dei conflitti, che non sempre sono riducibili a una questione “buoni” contro “cattivi.

Da questo punto di vista Hollow Home e This War of Mine sfidano le convenzioni videoludiche tradizionali e mostrano la complessità dei conflitti, da quelli più piccoli e quotidiani (che possono essere drammatici quando messi in uno scenario di guerra) a quelli più grandi come i conflitti bellici. Di fatto si allineano con l'idea che la Pace sia un obbiettivo che si raggiunge una volta e per sempre, come in un finale di un videogioco dopo aver sconfitto il cattivo e riportato la pace nel regno, quando sembra tutto finito. In realtà la Pace è richiede un impegno costante per essere preservata, e anche comunicare il punto di vista delle vittime può contribuire in questo senso. Un gesto apparentemente semplice, come mettere in wishlist Steam un videogame come Hollow Home, a modo suo è un contributo in questo senso, alla comunicazione di una cultura della Pace.

Per curiosa coincidenza, un progetto di ricerca dell’Università di Pisa a cui ho collaborato di recente si è concentrato sul fatto che la Pace non sia semplicemente un obbiettivo che si può raggiungere una volta per tutte, ma qualcosa di “fragile” che necessita di essere continuamente “curata”. Personalmente, credo che il videogioco possa dare un grande contributo in questa direzione, sia per la potenza comunicativa (e non solo) di questo medium, sia per la sensibilità di chi opera in questo ambiente. In effetti, l’articolo di Giulia su Hollow Home si intitolava, manco a farlo apposta, “La Pace Fragile”.

Iscriviti alla newsletter per non perderti nessun post! Se desideri supportare questo lavoro, considera l’idea di attivare una sottoscrizione a pagamento. In ogni caso, grazie!

Punti di vista del videogioco

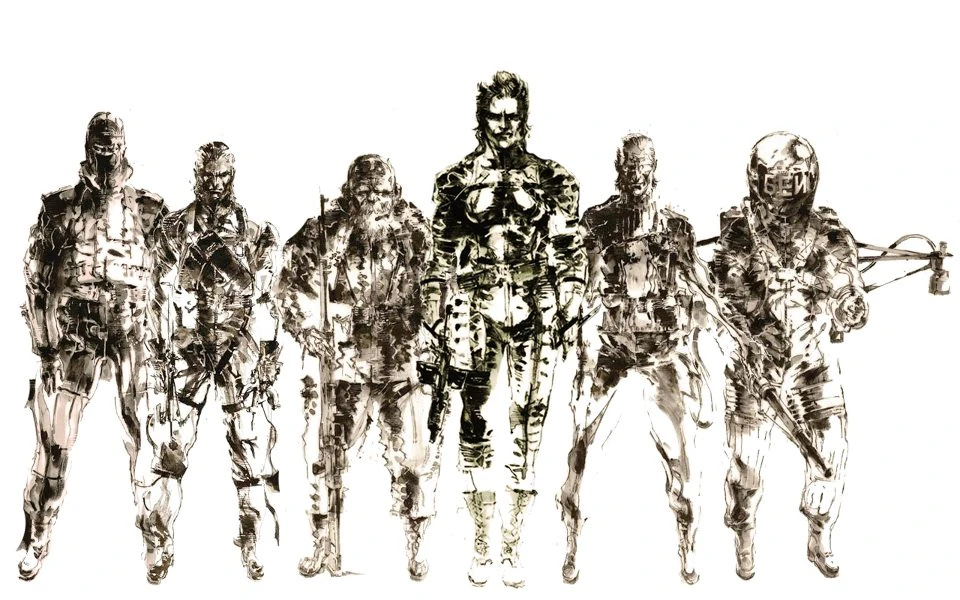

Bisogna anche dire che un rischio nello sviluppo di videogiochi in cui sono rappresentati scenari di guerra è quello di ridurre la complessità dei conflitti a una contrapposizione tra “buoni” e “cattivi”. Tuttavia, anche alcuni videogiochi commerciali come Metal Gear Solid 3: Snake Eater, che a prima vista seguono queta logica, in realtà mettono in scena nella loro narrativa una critica alla guerra, di fatto integrando principi di cultura della Pace.

I nemici di Snake appartenenti all’Unità Cobra portano nomi come "The Pain" o "The Sorrow", che rappresentano il sentimento che hanno provato sul campo di battaglia. Le storie della maggior parte di loro li mostrano non solo come ostacoli da superare, ma anche come individui segnati profondamente dalle brutalità della guerra. Del resto anche il personaggio di Sniper Wolf del primo capitolo, se pure a prima vista può venire “odiata” dal giocatore - e pure da Snake -, alla fine rivela la sua umanità quando ci racconta la sua storia di appartenente al popolo curdo e delle persecuzioni subìte.

Questi meccanismi di gameplay dei videogiochi mostrano come il medium abbia le potenzialità anche per educare alla gestione non violenta dei conflitti, promuovendo una comprensione più profonda delle dinamiche umane, evitando la de-umanizzazione delle persone.

Diffondere una cultura della Pace

Qualche anno fa, quando ero un poco più giovane, ho svolto dei laboratori scolastici sulla gestione dei conflitti e la cultura della Pace, che utilizzavano metodologie di gioco per l’interazione con gli alunni.

Mi è venuta in mente questa esperienza perchè ho pensato che sarebbe stato interessante integrare i videogiochi nella formazione sui conflitti. Potrebbe essere un passo utile per gli educatori e chi lavora nell’ambito della gestione dei conflitti. Attraverso esperienze interattive, i giocatori possono esplorare le cause dei conflitti alla ricerca di quelle più profonde, oltre che le possibili soluzioni.

Giochi come Hollow Home e This War of Mine dimostrano che è possibile creare narrazioni che sfidano la logica della violenza, offrendo invece opportunità per riflettere su temi come empatia, resilienza e riconciliazione. Proprio perchè capaci di raccontare storie complesse, i videogiochi sono utile come mezzo educativo in questo campo per via dei conflitti che mettono in scena, in cui il giocatore è spesso direttamente coinvolto e deve fare lui delle scelte concrete. Per esempio i conflitti bellici in Nier Automata, molto interessanti da analizzare per come pongono questioni complesse che non si possono ridurre semplicemente a “buoni” o “cattivi”. Una volta ho proprio utilizzato il titolo di Yoko Taro all’interno di un corso di sulla gestione dei conflitti. Mi piacerebbe raccontarvi di questa esperienza più avanti👀.

In un mondo in cui la guerra è spesso percepita come inevitabile, i videogiochi possono contribuire a cambiare prospettiva. Mostrando le conseguenze della violenza e offrendo alternative, il gaming può integrare molto bene un approccio costruttivo alla gestione dei conflitti e alla Pace.

📖Letture per approfondire

P. Consorti, Conflitti, mediazione e diritto interculturale, Pisa University Press, Pisa, 2013

P. Consorti-F. D. Canto, La difesa della patria. Con e senza armi, Franco Angeli, 2010

G. Gallo, Problemi, modelli, decisioni. Decifrare una realtà complessa e conflittuale, Pisa University Press, 2008

J. Galtung, Affrontare il conflitto. Trascendere e trasformare, Pisa University

Press, 2014

Altro da Giochi Sacri

🎙️ Ascolta il podcast su Spotify, Youtube, Apple Podcast

📝Leggi anche:

📧 Newsletter da leggere e seguire

✍In primis vi suggerisco il lavoro di Lucandrea Massaro, che ogni settimana con la sua newsletter Sacro&Profano ogni settimana fa capire due o tre cose sul mondo attraverso le lenti della religione, senza essere confessionale. Nel suo ultimo post Lucandrea parla della Cattedrale di Notre Dame, simbolo cattolico nella Francia laicista.

✍ Ilaria W. Biano - The God Gap invece racconta il panorama sociale e culturale degli Stati Uniti e dell’importanza del fattore religioso in questo Paese.

In Amish Country, Ilaria ci porta alla scoperta dell’affascinante comunità degli Amish, che rifiutano le tecnologie e le comodità della modernità.

Share this post